ー初めてでも失敗しない、小さく始める方法ー

「自由進度学習に興味はあるけれど、うちのクラスでは無理そう…」

そう感じていませんか?

「時間が足りない」「子どもがバラバラに進んだら混乱しそう」「自分の見取りが追いつかない」——。

多くの先生が、そうした不安を抱えています。

けれど実は、少しの準備で“自由進度”は誰にでもできる学習方法なんです。

今日は、45分の授業の中で少しずつ取り入れられる「5つの準備ステップ」を紹介します。

ステップ① 学習内容を整理する

まず大切なのは、「どこで自由進度を入れるか」を決めること。

最初から単元すべてを自由進度にする必要はありません。

たとえば算数なら「計算練習の部分」、社会なら「調べ学習の部分」だけでもOK。

短い範囲で成功体験をつくることが、継続のカギです。

ステップ② 課題・教材を用意する

自由進度では、子どもが自分のペースで進めます。

そのためには、レベルや目的に合わせた課題を2種類用意すると安心です。

基本課題と発展課題。

「早く終わった子の時間がムダにならない」仕組みをつくることで、全員が集中して学ぶ空気が生まれます。

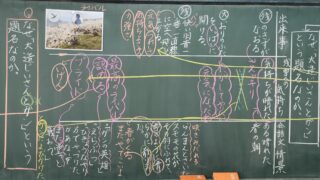

ステップ③ やることリストをつくる

黒板やプリントに「やることリスト」を見える化しましょう。

今日やること、次に進む流れが分かると、子どもは安心します。

「先生、次は何をすればいいんですか?」が減り、先生も子どももストレスフリー。

自由進度は“放任”ではなく、“自分で進めるための見通しづくり”が大事です。

ステップ④ 学習環境を整える

自由進度では、子どもが自分の課題に集中できる環境が必要です。

タブレットで調べる子、ノートでまとめる子、本で確認する子——。

教室内に選択肢をもてる空間を少しずつ整えるだけで、学びの姿が変わります。

席の配置、掲示物、プリントの置き場所。ちょっとした工夫が、子どもの自立を支えます。

ステップ⑤ 見取りとふり返りを計画する

自由進度では、進度の差だけでなく「学び方」そのものを見取りましょう。

「どんな工夫をして学んでいたか」「どんな困難を乗り越えたか」。

終わったあとにふり返りカードやペア対話を入れると、学びが深まります。

“終わり方”が、次の学びを決めるのです。

よくある疑問💭

子どもが勝手に進みすぎてしまわない?」

→ 見取りと声かけで十分防げます。進んだ子には、友達のサポート役をお願いすると、協働が生まれます。

「ICTがないと難しいのでは?」

→ 紙教材でもOK!ノート・カード・掲示物を使えば、十分に実現可能です。

「授業がバラバラになりそう…」

→ 大丈夫。ゴールは同じでも、そこに向かう道は一人ひとり違っていいんです。

最後に

自由進度学習は、先生の“手放し”から始まります。

最初はうまくいかなくても、子どもが自分で学ぼうとする瞬間を見たとき、

「やってよかった」と必ず感じるはずです。

完璧を目指さなくても大丈夫。

今日紹介した5つのステップのうち、まずは1つから始めてみましょう。

あなたのクラスにも、きっと“自分で進みたくなる子どもたち”が生まれます。

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。