「子どもたちが自分のペースで学ぶって、理想だけど本当にできるの?」――教師になりたての頃、私自身も同じ疑問を抱いていました。一斉授業ばかりで、目の前であくびをする子、つまらなそうにする子などをたくさん見てきました。なんとかしなくてはと、授業改善へと舵を切りました。最近の教育改革で求められているのは、「主体的・対話的で深い学び」。つまり、子ども自身が学びを選び、探究していく力です。その実現手段の一つとして注目されているのが自由進度学習です。

① 現在求められている教育と自由進度学習の関係

従来の授業では「みんな一斉に同じページを進める」のが当たり前でした。しかし、それでは「もっと先に進みたい子」や「少し時間をかけたい子」に対応しきれません。自由進度学習では、子どもが自分に合ったペースで課題に取り組むことができます。その結果、早く終わった子は応用問題や探究課題に挑戦でき、じっくり型の子は安心して基礎を固められるのです。まさに「個別最適な学び」と「協働的な学び」を両立させる手法だと言えます。教師から見れば、「できる子が退屈そう」「苦手な子が置いていかれる」という悩みを和らげる効果もあります。

② 自由進度学習を行う際の具体的な事前準備

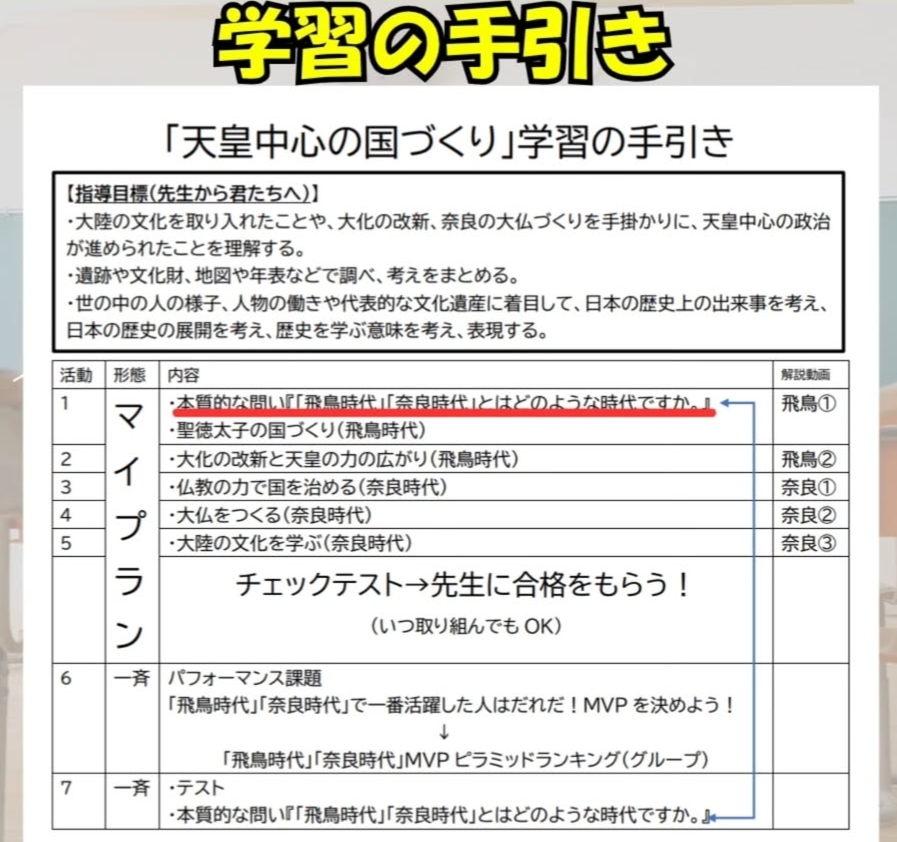

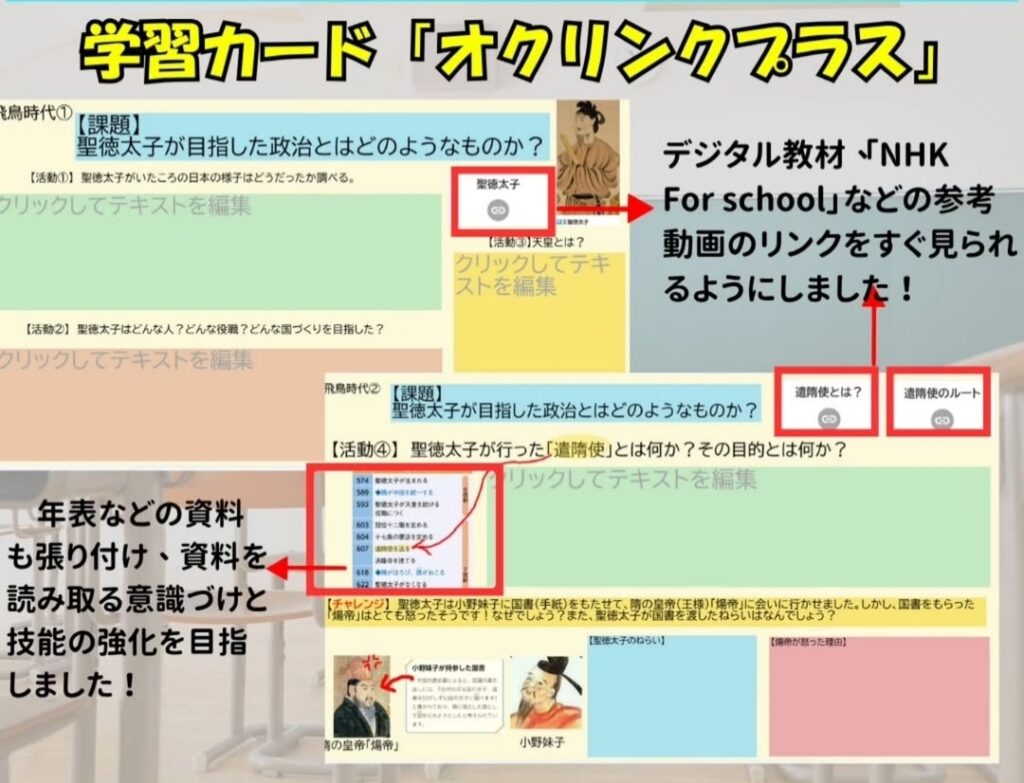

「やってみたいけど、準備が大変そう…」という声もよく聞きます。確かに、事前準備が肝心です。まず大切なのは明確なゴール設定。単元の学習目標を子どもにも分かる言葉で提示します。次に、学習カードやワークシートを段階別に用意。例えば、基礎確認プリント、発展課題、探究活動の3段階に分けておくと、子どもが自分で選びやすくなります。さらに、学習の見通しを持てるように進度表やチェックリストを掲示すると効果的です。教師の仕事は「子どもに丸投げ」ではなく、「選びやすい環境」を整えることなのです。この環境の整備は幼児教育につながるところがあります。

③ 自由進度学習実施時の児童の見取りのコツ

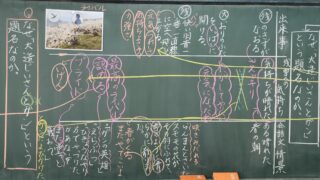

実際に始めてみると、「私はただ見守るだけでいいの?」と不安になります。ここでの教師の役割は、学習状況の見取りです。机間指導で「進み具合」だけを見るのではなく、子どもの学習姿勢や表情にも注目します。例えば、プリントは進んでいるけれど顔が曇っている子は、理解に不安があるサインかもしれません。また、仲間に説明している子を見つけたら、その場で「先生役」を任せるのも有効です。対極する考えの児童をあえて結び付け、議論させるのも面白いです。学びを共有する姿は、自由進度学習の大きな価値の一つだからです。

おわりに

自由進度学習は、教師にとっても挑戦です。「教室が収拾つかなくなったらどうしよう」と不安になることもあります。でも、最初から完璧を目指す必要はありません。小さなことからコツコツと進めていきましょう。まずは算数の計算ドリルや漢字練習など、小さな場面から取り入れてみてください。子どもたちが「自分で進められる!」と実感したとき、学びの主体性はぐっと高まります。そして教師自身も「任せていいんだ」と肩の力を抜けるようになります。

自由進度学習は、教師と子ども双方に「学びの自由」を取り戻す実践です。あなたの教室でも、明日から一歩踏み出してみませんか?

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。